Lo scorso weekend il Centro Sub Treviso ha organizzato un’uscita subacquea a Selce, splendida località della Croazia affacciata sul mare...

Leggi di piùIl nostro blog

Il Processo aea Vecia: una tradizione trevigiana che torna a illuminare il Sile

Anche quest’anno, il Centro Sub Treviso parteciperà con orgoglio alla tradizionale festa del Processo aea Vecia, uno degli eventi più...

Leggi di più10 Motivi per Iniziare a Fare Subacquea

10 Motivi per Iniziare a Fare Subacquea Scopri i Corsi del Centro Sub Treviso Il Centro Sub Treviso offre corsi...

Leggi di piùBrevetti Sub 1 Livello: La Tua Porta d’Ingresso al Mondo Sottomarino

Esplorare i fondali marini è un’esperienza unica, e il primo passo per entrare nel mondo della subacquea è conseguire i...

Leggi di piùImmersione al Relitto del Pasubio in Calabria: Storia, Avventura e Biodiversità

Il Relitto del Pasubio, situato al largo di Roccella Jonica in Calabria, rappresenta una delle immersioni più affascinanti per gli...

Leggi di piùAlla Scoperta dei Relitti Sottomarini: Fascino, Sfide e Biodiversità

L’esplorazione dei relitti sottomarini è una delle esperienze più affascinanti e avventurose che il mondo subacqueo possa offrire. Questi monumenti...

Leggi di piùIl controllo dell’assetto subacqueo: come restare neutrali in acqua

Il controllo dell’assetto è uno degli aspetti fondamentali per ogni subacqueo, a prescindere dal livello di esperienza. Avere un buon...

Leggi di piùCompensazione nella subacquea

La compensazione è una tecnica fondamentale nella subacquea che consente di equilibrare la pressione tra l’ambiente esterno e gli spazi...

Leggi di piùRelitto dell’El Hawi Star

Se sei un appassionato di immersioni e desideri esplorare relitti affascinanti, il Centro Sub Treviso ti invita a unirti a...

Leggi di piùPartenza dei corsi tecnici subacquei

Il Centro Sub Treviso offre una vasta gamma di corsi tecnici per subacquei che vogliono superare i limiti dell’immersione ricreativa...

Leggi di piùConclusi i corsi di specialità “Muta Stagna” e “Immersione Notturna/Visibilità limitata”

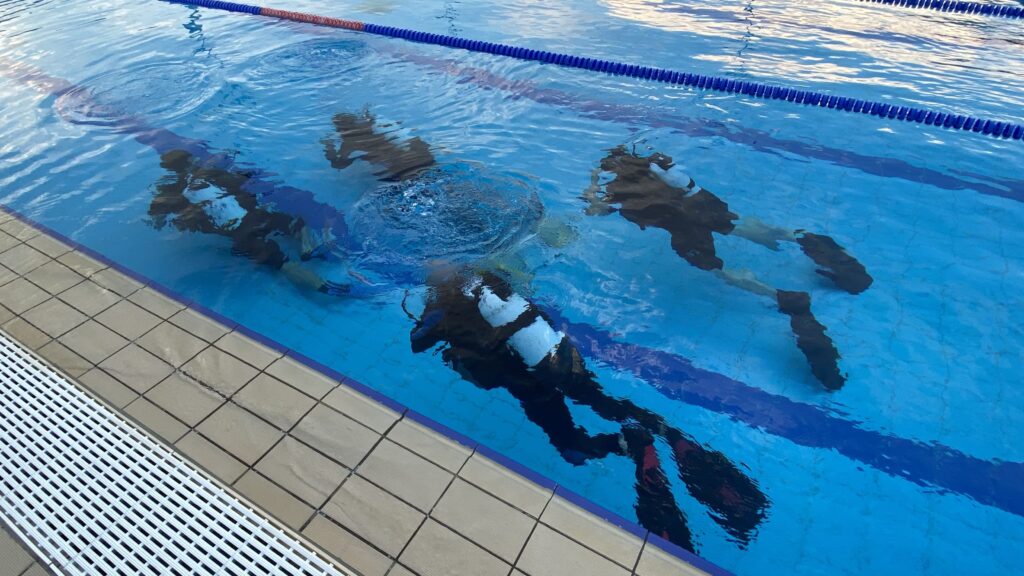

Si sono conclusi i corsi di specialità organizzati dal Centro Sub Treviso sull’uso della Muta Stagna e la condotta di...

Leggi di piùCorsi Subacquea per Principianti a Treviso

Scopri il meraviglioso mondo della subacquea con i corsi Subacquea per principianti offerti dal Centro Sub Treviso. Se sei alla...

Leggi di piùDifferenza tra Corsi Tecnici e Ricreativi

Nel mondo della subacquea, esistono due principali categorie di corsi: tecnici e ricreativi. Entrambi offrono esperienze uniche e formative, ma...

Leggi di piùImmersione a krk

L’isola di Krk, nel cuore del Mar Adriatico, è una delle destinazioni più affascinanti per gli appassionati di immersioni subacquee....

Leggi di piùOgni studente è un viaggio personale

Il Centro Sub Treviso non è solo una scuola di immersioni, ma piuttosto un rifugio per coloro che desiderano vivere...

Leggi di piùL’Espansione delle opportunità subacquee: le immersioni tecniche

Recentemente, abbiamo avuto l’onore di ospitare un’autorità di rilievo nel campo della subacquea ricreativa e tecnica, Gabriele Paparo. Gabriele non...

Leggi di piùESPLORARE LE PROFONDITÀ CON LA MASSIMA SICUREZZA: LA BATTAGLIA CONTRO L’ANIDRIDE CARBONICA

La subacquea è un’esperienza straordinaria che offre emozioni uniche e la possibilità di esplorare mondi sottomarini mozzafiato. Tuttavia, così come...

Leggi di piùScuola di Subacquea della Provincia di Treviso: Un’Immersione nella Didattica NADD

La subacquea è un’esperienza affascinante e coinvolgente, e il Centro Sub Treviso è il luogo ideale per avvicinarsi a questo...

Leggi di piùQuali sono i Brevetti della subacquea?

Cari appassionati del mare e avventurieri subacquei, presso il Centro Sub Treviso, ti offriamo un’opportunità straordinaria di esplorare le profondità...

Leggi di piùQual è il momento ideale per fare un corso di subacquea?

Appassionati del mondo subacqueo e curiosi esploratori del mare ti sei mai chiesto qual è il momento ideale per intraprendere...

Leggi di piùMantieni la Tua Attrezzatura Subacquea in Perfetto Stato: Consigli per la Pulizia e la Manutenzione

L’attrezzatura subacquea è il tuo compagno nel mondo subacqueo, e mantenerla in ottime condizioni è essenziale per garantire immersioni sicure...

Leggi di più